La formula che aveva trovato era perfetta: si riferiva alle peonie ma poteva alludere anche a Pietro e Nicola. Semplicemente geniale -si complimentò con se stesso- mentre imbucava la raccomandata con la foto a: Sua Mammità Silvia M., Via Vetere 14, Milano.

Silvia arrivò il giovedì sera. Il ragazzo andò a prenderla alla stazione Termini con un grosso cane di peluche in regalo per il bambino. Ma Davide, come previsto e anche un po’ sperato, non c’era. Silvia era riuscita ad affidarlo ai nonni per un paio di giorni, approfittando della festa dei lavoratori. E poi voleva godersi quel compleanno nella città eterna solo con il suo migliore amico e le sue peonie, disse abbracciandolo raggiante.

A casa il ragazzo si mostrò allegro, premuroso e fu di parola. Anche se dovette mordersi la lingua un paio di volte rispettò il patto che avevano fatto alla nascita di Davide. Vietato fare commenti sulla pancetta, il seno o il peso di Silvia finché Davide non avesse compiuto un anno. Questo era il patto. Fu dura mettere a tacere il suo forte senso estetico ma il ragazzo ce la fece. Per evitare gaffe, parlò il meno possibile e lasciò parlare lei. A Silvia non sembrava vero di potersi sfogare finalmente con qualcuno e di aver trovato nell’amico un uomo che sapesse ascoltarla fino alla fine senza interromperla con battute inopportune, domande inutili e consigli non richiesti. Non s’insospettì neppure quando il cellulare del ragazzo squillò e lui invece di rispondere mise la suoneria in modalità muto. Non era un uomo come gli altri e neppure una donna, si disse. E in cuor suo benedisse lui e tutti i gay del pianeta.

Ma il giorno dopo dovette ricredersi. La festa fu stupenda, la casa uno schianto, le peonie meravigliose e Pietro e Nicola -la coppia gay di padroni di casa- veramente deliziosi. Ma il suo amico fu davvero insopportabile: il suo umore era nero e il suo nervosismo incontrollabile. Ma Silvia era decisa a divertirsi ad ogni costo e così fece. Era felice di volteggiare ora con Pietro, ora con Nicola e con tutti i loro amici e le piaceva la sua immagine riflessa e moltiplicata con uno scarto infinitesimale negli specchi che adornavano le quattro pareti del salone nonostante, doveva ammetterlo, quei due o tre chili di troppo. Solo quando tutti se ne furono andati e si ritrovò a tu per tu col ragazzo a fumare l’ultima sigaretta nel giardino in mezzo alle peonie lo affrontò di petto.

“Mi spieghi che cazzo c’hai? E’ tutta la sera che tieni il muso. Non te l’ho chiesto mica io di portarmi a palazzo a festeggiare il mio compleanno! Sei stato tu a insistere tanto di passarlo qui a casa dei tuoi amici ricconi”.

“Ricchioni, vorrai dire”.

“ E menomale che c’erano loro, sennò sai che bella festa di merda”.

“…”

“Perfetto, ci mancava pure questo. Mo’ ti metti pure a piangere!”.

Quando si calmò e riuscì a parlare, il ragazzo le raccontò tutta la storia senza omettere nemmeno il più piccolo particolare. Silvia era come una sorella per lui e con lei non si vergognava di niente. Alla fine entrarono a prendere i cappotti nella stanza blu e se ne andarono via senza salutare nessuno. Silvia sollevò un sopracciglio e disse: “I letti sono fatti per due”. In macchina nessuno osò fiatare fino a casa.

venerdì 28 maggio 2010

mercoledì 26 maggio 2010

Droppie (IV parte)

I due si rividero altre volte dopo quel primo eccitante pomeriggio. Il ragazzo praticamente cominciò a vivere da Pietro ma non gli rivelò mai il suo vero nome.

I due si rividero altre volte dopo quel primo eccitante pomeriggio. Il ragazzo praticamente cominciò a vivere da Pietro ma non gli rivelò mai il suo vero nome.Si

Passavano interi weekend a scopare e mangiare bistecche per riprendere le forze. Avevano ispezionato ogni centimetro dei propri corpi con cura e maniacale attenzione e ormai non gli faceva schifo niente l’uno dell’altro. Pisciavano e defecavano insieme, facevano la doccia insieme e anzi spesso non si lavavano neppure tra un rapporto e l’altro. Amavano farsi seccare lo sperma sulla pancia in sottili strati appiccicosi e bianchi come vinavil, per sentirsi l’odore dell’altro addosso tutta la notte. La mattina dopo, con calma, si alzavano e facevano il bagno insieme nella grande vasca idromassaggio finché lo sperma secco non si staccava e veniva a galla come le pellicine morte dell’abbronzatura. Durante i loro amplessi Eva si allontanava discretamente dalla stanza blu-cina per ritornare alla sua cuccia solo quando avevano finito. Una volta avevano anche provato a farle leccare la cappella ma lei l’aveva disdegnata e si era defilata ticchettando con le zampe sulle maioliche del corridoio e leccandosi i baffi per togliersi quel odore dal muso. Una domenica mattina il ragazzo si alzò e non trovando Pietro neanche in bagno, lo raggiunse in cucina. Mentre camminava in punta di piedi sulle maioliche gelate lo sentì urlare e poi piangere al telefono. Soltanto quando minacciò di tornarsene a piedi a casa sua Pietro gli confessò che era fidanzato da dieci anni con un uomo di Bari, ma che non avrebbe potuto lasciare né l’uno né l’altro perché ormai li amava tutti e due.

Il ragazzo conobbe Nicola il sabato successivo, a casa di Pietro. Dalle feste che gli fece Eva e dalla familiarità con cui Nicola si muoveva per casa, Andrea si convinse che Pietro aveva detto la verità. Fu imbarazzante all’inizio ma Pietro aveva un incredibile ascendente su entrambi gli amanti. Dopo i pianti disperati e sinceri di Pietro, un paio di patetici tentativi di lasciarlo da parte di Nicola e la proposta del ragazzo di togliere il disturbo, gli animi si placarono. I tre si addormentarono vestiti sul lettone, con Pietro abbracciato in mezzo a loro due. La domenica mattina il ragazzo acconsentì a restare a casa con Eva. Pietro e Nicola uscirono insieme in macchina e tornarono verso mezzogiorno con una strana statua di bronzo tra le mani. Rappresentava un’antica divinità greca: un satiro mezzo uomo e mezzo caprone che suonava il flauto dolce.

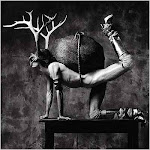

Con espressione neutra e una voce incredibilmente calma, come se fosse la cosa più normale di questo mondo, Pietro espose la sua idea di una storia a tre e propose di suggellare subito l’inizio di quel triangolo amoroso con un baccanale da tenersi proprio lì, nella casa in cui si erano conosciuti. L’orgia doveva essere consumata davanti alla statua del dio Pan, il cui nome –gli fece notare Pietro con una certa dose di autocompiacimento- era composto dalle iniziali dei loro tre nomi: Pietro, Andrea e Nicola. Il ragazzo provò inutilmente a resistere. No che non poteva tirarsi indietro! Proprio lui che diceva sempre di non credere alle coincidenze. Nicola naturalmente era già d’accordo. Per dimostrarglielo aprì il salone degli specchi, accese il camino, si stese nudo sul tappeto insieme a Nicola e incominciò a baciarlo sotto lo sguardo beffardo del

Ma Pietro non si arrese e il weekend successivo si ritrovarono di nuovo tutti e tre insieme sul tappeto davanti al camino acceso e poi, sfiniti, si addormentarono sul letto nella stanza blu. Uno di qua, uno di là e Pietro al centro. Il ragazzo passò una notte insonne. La mattina seguente in cucina Pietro comunicò a tutti la sua grande idea.

“Adesso che abbiamo inaugurato il salone degli specchi perché non ci facciamo una grande festa con tutti i nostri amici? Ognuno è libero di invitare chi gli pare. Che ne dite?”

Nicola ne sembrò entusiasta. D’altra parte loro avevano tutti gli amici in comune. Il ragazzo invece non sapeva proprio chi invitare. Nella lettera che scrisse a Silvia si sforzò di sembrare normale, ma doveva per forza inventarsi qualcosa per spingerla a lasciare il piccolo Davide dai suoi e raggiungerlo giù a Roma. Il suo compleanno era appena passato e la laurea ancora lontana. Non poteva barare. Silvia era perfettamente al corrente dell’andamento dei suoi studi. A lei non poteva mentire. Non l’aveva mai fatto e non voleva certo cominciare allora. Lei odiava le bugie e lui non poteva rischiare di perderla proprio quando aveva più bisogno della sua presenza. Non serviva dire una bugia, pensò il ragazzo. Bastava non dirle tutta la verità e a lui non mancava certo l’immaginazione. Il sabato successivo sarebbe stato il 2 di maggio: il giorno del compleanno di Silvia. Maggio era il mese delle rose e delle peonie. E anche Silvia come lui adorava le peonie. Così lussureggianti e decadenti. Lussuriose –sorrise tra sé il ragazzo- e gli sembrò che non ci fosse termine più appropriato per descrivere quella situazione. Lusso e lussuria! Aveva trovato anche il tema della festa e lo comunicò

mercoledì 19 maggio 2010

Droppie (III parte)

Naturalmente il ragazzo non si fece accompagnare a casa. Non a casa sua almeno. Quando la Opel s’infilò nel cancello della villa di Pietro, il ragazzo non credé che una simile fortuna potesse essere capitata proprio a lui. Bello, intelligente e pure ricco! Seguì Eva per un lungo corridoio in maioliche di Vietri attraverso saloni dalle pareti affrescate alla cinquecentesca e dalle volti a botte ricamate di stucchi e di rosoni, fino alla stanza da letto blu cina. Rimase a bocca aperta di fronte al grande camino in pietra incorniciato dalle due porte finestre e dalla vista incantevole sul terrazzo in cotto antico con affaccio sul cortile dove avevano parcheggiato. Approfittando della sorpresa del suo ospite Pietro gli mise una mano dentro i pantaloni e quando il ragazzo se la tolse, senza perdersi d’animo gli infilò la lingua in bocca.

“Mi dici dov’è il bagno?” lo interruppe il ragazzo senza scomporsi, ma ben contento di aver dato a Pietro un nome falso il nome falso, e deciso ad andarsene di lì al più presto. Ne aveva incontrati di tipi frettolosi come quello, impazienti di andare subito al sodo e sapeva già come gestirli. Il solito represso fuori sede con una vita insospettabile e semmai una fidanzata o una moglie da qualche parte giù al paese, pensò. Ma in casa non aveva visto foto di donne e anche se il bagno aveva due lavandini, non c’erano spazzole, fermacapelli, trucchi o assorbenti in giro. L’unica presenza femminile era quella di Eva e probabilmente della cameriera che aveva stirato la pila di panni disposti ordinatamente ai piedi del letto.

“Mi dici dov’è il bagno?” lo interruppe il ragazzo senza scomporsi, ma ben contento di aver dato a Pietro un nome falso il nome falso, e deciso ad andarsene di lì al più presto. Ne aveva incontrati di tipi frettolosi come quello, impazienti di andare subito al sodo e sapeva già come gestirli. Il solito represso fuori sede con una vita insospettabile e semmai una fidanzata o una moglie da qualche parte giù al paese, pensò. Ma in casa non aveva visto foto di donne e anche se il bagno aveva due lavandini, non c’erano spazzole, fermacapelli, trucchi o assorbenti in giro. L’unica presenza femminile era quella di Eva e probabilmente della cameriera che aveva stirato la pila di panni disposti ordinatamente ai piedi del letto.

Il ragazzo pisciò seduto sulla tazza come d’abitudine. Notò un’orchidea fucsia davanti alla finestra, inequivocabile segno delle tendenze gay del proprietario. Dopo un secondo Pietro entrò nel bagno, passò davanti al ragazzo e senza dirgli una parola andò a sedersi sul bidet di fianco a lui, lanciandogli un’occhiata complice allo specchio.

Il ragazzo pisciò seduto sulla tazza come d’abitudine. Notò un’orchidea fucsia davanti alla finestra, inequivocabile segno delle tendenze gay del proprietario. Dopo un secondo Pietro entrò nel bagno, passò davanti al ragazzo e senza dirgli una parola andò a sedersi sul bidet di fianco a lui, lanciandogli un’occhiata complice allo specchio. Cazzo, s’era dimenticato di chiudere a chiave la porta! Ma gli sembrava superfluo visto che c’erano solo loro due in casa. E Pietro non poteva certo prenderlo come un invito a entrare, considerato come aveva reagito alle sue avance di prima. E adesso che faceva? Provò ad alzarsi di scatto, ma Pietro non gli lasciò neppure il tempo di tirarsi su i calzoni. Si scostò i capelli di lato e gli prese l’uccello in bocca ancora gocciolante di piscia. Il ragazzo lo lasciò fare. La faccenda cominciava a divertirlo. Voleva vedere fino a che punto sarebbe arrivato. Pietro, in ginocchio, anche lui coi pantaloni calati, cominciò a spompinarlo con dolcezza masturbandosi con l’altra mano. Il ragazzo non s’era sbagliato. Pietro aveva realmente un bel arnese. La cosa fu un po’ troppo rapida ma molto eccitante e come inizio lasciava ben sperare. Quando ebbero finito Pietro gli passò una salvietta pulita e lo lasciò lì da solo a farsi la doccia. Quando il ragazzo uscì e lo raggiunse in cucina, trovò Pietro seduto ad aspettarlo in una bella veste da camera a righe rosse e blu, davanti a una fetta di pane casereccio, mozzarella di bufala e salame piccante, e a un bel bicchiere di cristallo pieno per metà di un corposo vino rosso.

Sotto la vestaglia Pietro aveva una maglietta gialla con il numero 69 e la scritta “breakfast included” stampata in verde.

Sotto la vestaglia Pietro aveva una maglietta gialla con il numero 69 e la scritta “breakfast included” stampata in verde.“Servizio completo, eh?” fece il ragazzo divertito da quella assurda situazione. Con la mano libera dal panino Pietro accarezzò Eva che si era andata a strusciare contro le gambe del ragazzo.

“Piaci anche a lei” disse Pietro, glissando elegantemente su quella battuta e sollevò il bicchiere in segno beneaugurante. Poi si avvicinò e lo baciò travasando il vino tiepido direttamente dalla sua bocca a quella del ragazzo. Alla fine gli sorrise dolcemente, come a voler sottolineare che era lui a condurre il gioco lì.

venerdì 7 maggio 2010

Droppie (II parte)

Droppie. Si era aggrappato a quella parola come un veterano all’unico bel ricordo della guerra. Col passare del tempo quella parola si era come svuotata, aveva perso ogni legame con il suo significato, trasformandosi in puro suono. Il suono di una goccia di pioggia che cade in un lago di montagna e si mescola con le sue acque tranquille e profonde.

D-r-o-p-p-i-e. Le dita sottili del ragazzo digitarono sulla tastiera le sette lettere della sua password e il computer si avviò col suono familiare dell’i-mac. Si era iscritto a Scienze della Comunicazione, indirizzo comunicazione d’impresa. Stava preparando la tesi sui bambini e la pubblicità. Era andato in biblioteca per completare una parte molto noiosa della tesi che comprendeva il codice di autodisciplina pubblicitaria, la legislazione per l’infanzia e tutte le sentenze emesse in materia di regolamentazione della comunicazione diretta a minori da quando era stato istituito il Gran Giurì. Trovava più intelligente prendere appunti direttamente sul portatile. Al suono dell’accensione del computer uno studente dall’altro lato della biblioteca sollevò la testa dal libro. Ma appena incrociò lo sguardo del ragazzo l’espressione di rimprovero sul suo volto si trasformò in un mezzo sorriso.

I due si rividero di nuovo per caso di lì a una settimana, ma alla terza volta sembrò a entrambi che non fosse una caso ritrovarsi lì alla stessa ora, sempre di martedì mattina. Era una bella giornata di sole. Quando il ragazzo uscì dalla biblioteca col suo portatile sottobraccio, l’altro lo aspettava seduto sui gradini d’ingresso con un bel paio di Rayban Aviator e la camicia mezza sbottonata con la scusa della tintarella.

“Piacere, Pietro”.

“Piacere, Andrea” disse il ragazzo stringendo la manona di Pietro. Andrea era il nome che usava sempre al primo incontro con uno sconosciuto, ma stavolta se ne vergognò un poco. Per non darlo a vedere impresse alla sua stretta un inusuale vigore, molto virile.

“A che facoltà sei?”

“Scienze della Comunicazione. Sto preparando la tesi. E tu?”

“Architettura. Due anni fuori corso…”

Pietro era un bel ragazzo. Viso pulito, accento del sud, capelli lisci, dentatura perfetta e un bel paio di Hogan di camoscio chiaro ai piedi. 44-45 misurò mentalmente il ragazzo e dopo una rapida occhiata al naso importante dedusse che doveva essere ben messo.

Qualcosa nei suoi gesti, nell’andatura dinoccolata e soprattutto nella cadenza lenta e rilassata con cui parlava davano a Pietro un che di molto nobile, per non dire snob. Lo chevalier d’oro al mignolo confermò i suoi sospetti.

“Ti va una granita?” chiese Pietro.

Una granita? Doveva essere napoletano o siciliano, pensò.

“una grattachecca” disse in tono provocatorio il ragazzo, calcando un po’ sull’accento romanesco e accompagnando la frase con uno dei suoi migliori sorrisetti malandrini.

“A Roma si dice grattachecca, che non lo sai?” continuò. Pietro sorrise di rimando, sardonico. S’erano capiti. Dopo la granita Pietro si offrì di accompagnarlo a casa in macchina. Il ragazzo accettò subito e fu piacevolmente sorpreso di trovare un bel setter seduto ad aspettarlo sul sedile di dietro della sua polverosa Opel station-wagon. Si chiamava Eva. Era un setter bianco e nero di cinque o sei anni, anche lei con tanto di pedigree come il padrone. No che non gli dava fastidio l’odore nella macchina: lui amava i cani –disse- e fece subito amicizia con Eva offrendole una mano da leccare.

martedì 4 maggio 2010

Droppie (I parte)

Era un uomo duro suo padre. Autorevole e determinato come il suo nome da centurione romano lasciava immaginare: Tullio. Il ragazzo l’aveva visto piangere solo quella volta, ascoltando la cassetta registrata da Alex. Poi suo padre gli aveva chiesto di lasciarlo perché Alex era troppo grande per lui e poteva “plagiarlo”. Di farlo per lui. Poi d’accordo con l’allenatore l’aveva mandato in ritiro a Formia, nella stessa fottuta scuola di atletica leggera dove il ragazzo giocava a fotocopiarsi il cazzo con gli amici. Solo che stavolta era lì da solo. E con doppia razione di bromuro a colazione. Ogni sera, quando lo chiudevano a chiave nella camerata deserta, il ragazzo guardava fuori alla finestra e vedeva i due grandi fanali della squalo che lampeggiavano tristemente, prima di accendersi per l’ultima volta e riportare Alex ad Anguillara.

Era un uomo tenero suo padre. Solo che non sapeva come esprimerlo. Mai un abbraccio, mai un bacio. Solo qualche carezza. Delicata e lieve come un fiocco di neve. Ricordava quando suo padre usciva dallo studio e si avvicinava alle sue spalle in punta di piedi, per non distrarlo mentre studiava. Dava uno sguardo ai compiti e poi, furtivamente, gli passava la mano tra i capelli. Un paio di volte e basta. In silenzio. Poi tornava alle sue visite. Ora che il ragazzo viveva a Roma ogni tanto gli telefonava. Gli aveva scritto una volta soltanto.

“Caro figliolo,

che consolazione lo scrivere quando non si riesce a esprimere come si vorrebbe i propri sentimenti. Tu e tuo fratello, insieme alla mamma, siete tutta la mia vita e i miei affetti poiché tanti –forse perché fasulli- ne ho persi per strada. Oggi recrimino di aver troppo badato alla sostanza e troppo poco alla forma, forse a causa dell’educazione forzatamente spartana ricevuta dalla mia famiglia. Ti voglio bene figliolo e -proprio per non farti soffrire delle mie ristrettezze- preferisco darti qualche soldo per le tue esigenze oggi che ne hai bisogno e non domani, quando certamente te lo sarai procurato perché vali. Il successo verrà, ne sono sicurissimo. Invece ti prego di essere per tuo fratello quello che Olga –dolcemente ma sempre tenacemente- è stata per me. Un abbraccio. Papà.”

Il ragazzo non trovò mai il tempo di rispondere a quella lettera o forse non trovò le parole. Oppure, come avrebbe capito una domenica qualche anno più tardi, doveva solo leggerla quella lettera. Come si fa coi testamenti. Quella domenica era tornato in anticipo dalla sua gita fuori-porta. Il magnifico giardino della villa del suo amico si affacciava sui colli verdeggianti dei castelli romani. Splendeva il sole e subito dopo pranzo il ragazzo s’era andato a sdraiare sull’erba perfettamente rasata del prato all’inglese, fregandosene di macchiarsi i jeans nuovi e il maglioncino di cachemire color crema. Era così bello lì e per la prima volta dopo tanto tempo si sentiva finalmente libero e sereno. Soddisfatto del suo nuovo gruppo di amici e segretamente lusingato di essere entrato nelle grazie del più ricco fra loro. Ci sarebbe rimasto tutto il giorno steso sull’erba, nonostante fosse un po’ umidiccia, ma aveva un freelance da fare e costrinse un amico a riaccompagnarlo a casa, lasciando gli altri a raccontarsi le loro vacanze alla luce di quel pigro tramonto di fine settembre. L’amico lo scaricò davanti al teatro sexy Volturno e ingranò la prima, salutandolo con un breve colpo di clacson. Fu proprio allora, mentre passava davanti all’Ibiza in panne parcheggiata nello stretto budello di Via Calatafimi, che il ragazzo sentì la voce che diceva: “Papà è morto”.

Non le diede retta, ma il brusco rallentamento del meccanismo idraulico dell’ascensore all’arrivo al quarto piano lo fece sobbalzare. Appena entrato in casa come d’abitudine controllò la segreteria telefonica hi-tech che si era fatto mandare dall’America. L’aveva vista in casa di uno dei suoi one-night-stand dove aveva passato la notte un altro paio di volte, giusto per scoprire dove l’avesse presa quella meraviglia. Sulla spia dei messaggi lampeggiava incessantemente un 1 rosso e il ragazzo premette il pulsante di lettura. Una scarica d’adrenalina gli saettò lungo le gambe quando sentì la voce tremante di sua madre che cercava di trovare le parole giuste per avvertirlo senza allarmarlo troppo sulle condizioni di salute di suo papà. Tullio era in ospedale. Il cuore. Il ragazzo si precipitò in stazione così com’era e prese il primo treno per Milano. Trovò la mamma e il fratello inginocchiati davanti alla statua di gesso della Madonna nella sala d’attesa del reparto rianimazione. Poveri illusi. Lui lo sapeva che il padre non ce l’avrebbe fatta. Si era addormentato in treno, con il testo della brochure per la forza vendita Renault che avrebbe dovuto consegnare l’indomani mattina in agenzia ancora stretto tra le mani, quando si era sentito avvolto da un forte abbraccio. Aveva aperto gli occhi ma non c’era in giro nessuno. Era stato suo padre. L’aveva voluto salutare così, ne era sicuro, con quel calore che non era mai riuscito a dargli in tutta la sua vita. I dottori dissero che non c’era stato nulla da fare, che il suo cuore era stato squassato in due dall’infarto.

Aveva il cuore tenero suo padre. Lo consolarono dicendo che praticamente non aveva avuto neanche il tempo di soffrire. Ma dai pianti inconsolabili di sua madre che se l’era visto morire tra le braccia -e che per il resto della sua vita da vedova non si sarebbe mai perdonata il fatto di non essere riuscita neppure ad asciugare il sudore freddo dalla fronte del marito- il ragazzo capì che era una pietosa bugia. Strano come i cadaveri sembrano ancora muoversi se li osservi abbastanza a lungo. In quella umida sala mortuaria affacciata sul parcheggio dell’ospedale il ragazzo aveva avuto tutto il tempo che voleva per stare solo con lui. A osservarlo così, in silenzio, senza che fosse lui a cercare il tuo sguardo per vedere se stavi attento mentre ti leggeva i suoi articoli di giornale, sembrava che dormisse. Ma era troppo smagrito e pallido in quel pigiama azzurro. E poi suo padre non portava mai i pantaloni del pigiama. Lo aveva scoperto con una certa sorpresa una domenica mattina della sua infanzia e da quel giorno non aveva più smesso di fantasticarci sopra. Lo abbracciò forte per sentire il calore del suo corpo e gli strinse forte la mano. Era fredda come la lastra di marmo grigia su cui era disteso. Poi qualcuno aprì a forza la bocca di Tullio, gli tolse la dentiera e la ripiegò in un fazzoletto. In quel momento il ragazzo risentì quella voce e capì che suo padre era morto davvero. Maledetta voce interiore. Gli aveva ripetuto tante di quelle volte che sarebbe morto a 19 anni, che il ragazzo se n’era fatto una ragione. Anzi ci scherzava su. Immaginava di starsene con la sua anima appesa al soffitto della chiesa per vedere chi avrebbe pianto di più al suo funerale. E vuoi per distrarsi, vuoi perché mal comune è mezzo gaudio, si era sorpreso a fare lo stesso macabro calcolo mentale al funerale del fratello, della mamma e del papà e a domandarsi per chi di loro avrebbe pianto di più. Che nella testa del ragazzo equivaleva a dire: a chi vuoi più bene? Quel giorno in chiesa il ragazzo non avrebbe più smesso di frignare se dallo scanno di fianco sua madre non gli avesse intimato -lei sì piangendo-: “Non piangere. Non ti permettere di piangere!”

Il ragazzo obbedì, ma fu uno sbaglio. Se ogni lacrima avesse un colore diverso, se si potessero riconoscere le lacrime versate per uno o per l’altro, si sarebbe accorto che anche quando si commuoveva per un film al cinema o in tv, dava ancora sfogo al pianto interrotto per suo padre.

Era uno con la lacrima in tasca, diceva Silvia, mimando con le mani arricciate a mo’ di artiglio le lacrime aggrappate al bordo delle ciglia, sempre sul punto di cadere. Il ragazzo non se ne fece mai un problema, ma provò un certo imbarazzo quando il suo boyfriend olandese gli confessò che “doppie” -il soprannome che gli aveva appioppato- significava letteralmente “lacrimuccia”.

lunedì 3 maggio 2010

Sogno n°4

“Questa è la mia casa!” urla mio padre a mia madre in piedi in camera da letto.

Non si sono accorti che li sto ascoltando atterrito dietro ai quadratini satinati della porta a vetri.

“Ma tu sei vivo o sei morto?” gli chiedo con la voce dell’innocenza irrompendo nella stanza con il pigiamino azzurro di quando ero bambino.

Papà non risponde. Ammutolisce e scompare da dove è venuto: dal nulla.

Mi ritrovo in mezzo a uno spiazzo di terra battuta, come quello della nostra villa di Procida, prima che papà seminasse l’erba e piantumasse il giardino. Ci sono solo i due alberi di arance che aveva piantato alla nostra nascita e che portano i nostri nomi. Uno alto e rado, l’altro più basso e frondoso. Tra i due tronchi è legato uno scialle di lana color salvia, come una rete di pescatori tesa al sole ad asciugare. O come un grande acchiappasogni. Su una vecchia sdraio di tela a fiori sta seduta una vecchia decrepita con una racchetta da tennis in mano a mo’ di battipanni. Appena mi vede si alza con sorprendente agilità e con una voce che fa venire i brividi mi dice: “Ti ricordi di me?”.

Mi fissa col suo unico occhio sano da cui fuoriesce un raggio di luce verde come il laser di una discoteche. Mentre ripete la domanda tira fuori una palla da tennis e comincia a palleggiarla con la racchetta a terra, sollevando nugoli di polvere. Vorrei fuggire ma appena la pallina rimbalza a terra resto impietrito come per uno stratagemma. L’unica via di fuga è chiusa dallo scialle a rete. Devo affrontarla. Se pronuncio il nome della strega so che rompo l’incantesimo ma dalla mia bocca spalancata dal terrore non esce un solo suono. Urlo con tutta la forza che ho in corpo e mi sveglio di soprassalto gridando a squarciagola il nome di una donna che non conosco o non ricordo di aver conosciuto mai.

Iscriviti a:

Post (Atom)