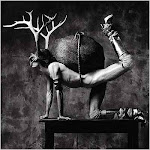

“Con affetto. Un godurioso uccello di bosco sessualmente insoddisfatto.”

In quella lettera il ragazzo scrisse che non l’amava più. Gli confessò le dimensioni insufficienti del suo sesso, il suo stucchevole modo di fare l’amore, tanto più insopportabile quanto più tentava di eccitarlo. Gli disse che chiamarlo con tutti quei fottuti vezzeggiativi non glielo faceva venire duro. Gli faceva venire il diabete.

Doveva ammetterlo: era stato insensibile, brutale e sbrigativo. Ma era tempo di riprendersi la sua libertà e la gioia del sesso matto e gioioso che aveva chiuso fuori la porta quando aveva incontrato lui. E così fece. O almeno così credeva. In realtà da quando la storia con l’olandese era finita il ragazzo passava tutto il giorno in casa. Per lo più la sera leggeva o si rincoglioniva sul divano davanti alla tv. Si sentiva così stanco. Stanco di vivere. Stanco di sognare. Stanco di sperare. Stanco soprattutto di aspettare l’esito di quello stramaledetto test.

“Esco. Me ne vado via di qua. Ora, subito. Volo.

E sono in strada. Persone piccole come formiche. Auto luccicanti come gocce di rugiada alle prime luci del mattino. Mi spremo le meningi per trovare una qualche via d’uscita. Adesso plano, sostenuto da lievi carezze d’aria calda, purissima. Capriolo a testa in giù: tutto è ancora più incredibile. Dove vado? Lontano. Via dallo sferragliare inutile del mio cervello arrugginito, via da pensieri che si attorcigliano in circoli viziosi come serpenti. Lontano dalla battaglia di nervi che sono costretto a combattere ogni giorno. Remo contro me stesso, contro il mio cervello che chissà come trova ancora la forza di imporsi sulla mia vera natura per far-mi sopportare. Contro il mio cuore che cuce e ricuce antiche ferite e vecchi graffi, piccole falle e grandi emorragie.”

Capita. Pensi di raccontare una storia e invece è lei che parla di te. Ti scrive e ti riscrive, riformattandoti come un floppy disk. Modifica la memoria selezionando i ricordi, rimuovendone alcuni e creandone di nuovi, pensò il ragazzo sollevando un attimo la penna dal foglio, indeciso su come proseguire. Si rifugiava sempre più spesso allo scrittoio per mettere nero su bianco i suoi pensieri, i sogni, le fantasie e le sensazioni del momento. Ne scaturivano strane lettere a un destinatario apparentemente ignoto, ma che lentamente si palesava. E alla fine appariva ovvio che non poteva essere che quello,

“Sono stanco di vivere Silvia. Vieni, ti prego.”

Poi si gettò sul letto e cadde in un sonno senza sogni.

Silvia conosceva bene quel letto dove il ragazzo aveva sognato di trascorrere la vita insieme all’olandese e quel comodino dove al posto del ritratto di Goldie ora c’era la foto di un gruppo di froci. In quella stanza Silvia si era sorbita il pianto da coccodrillo del ragazzo, i suoi capricci infantili, le invidie meschine dei suoi nuovi amici dell’ambiente gay. L’aveva aiutato anche a inchiodare quella foto che lo ritraeva coi capelli decolorati a Mykonos, in mezzo a quelle quattro checche e con quel ridicolo costume intero giallo e nero di Armani che lei detestava. Il vecchio muro di mattoni aveva resistito ai bicipiti palestrati del ragazzo ma non alla sua mammità.

Si era fiondata a Roma immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto dell’amico. Se n’era andata la mattina seguente sotto la pioggia, dopo una notte insonne passata a fumare insieme a lui tutte le sigarette che aveva, ad accarezzargli la testa che scottava per la febbre, ad arieggiare la stanza e sprimacciare i cuscini ogni volta che il ragazzo si alzava per andare in bagno a vomitare. Gli aveva lasciato la colazione pronta e una lettera vicino al cartoccio con le brioches alla marmellata e se n’era andata via sotto la pioggia. Via come una ladra dalla città che le aveva rubato un amico. Il suo migliore amico.

Quante volte gli aveva detto di stare attento? pensò il ragazzo sedendosi al tavolo in cucina. E aprì la busta.

“Amico mio, me ne vado via piangendo da questa città che piange insieme a me.

Ti voglio bene come un fratello e voglio che tu abbia la certezza di poter contare sempre su di me. Per te ci sarò sempre, quando mi cercherai. Così come sparirò, se tu lo vorrai. Stanotte mi hai affidato un segreto che pesa sul mio cuore come un macigno. Un grande macigno che da ancora più peso al dono che mi hai fatto. Un dono grande, perché mi ha aiutato ad apprezzare la vita. Chissà come ti sarò sembrata ingrata ultimamente, chissà come ti saranno suonate ridicole le mie velleità e i mie capricci. Cosa sono tutti i miei problemi in confronto ai tuoi? Ci ho riflettuto tanto. Voglio che inizi un periodo nuovo per me. Cercherò il lato positivo della cose, ci metterò l’anima come mi hai insegnato tu. Però promettimi che non mollerai, che ti prenderai cura di te stesso. La vita ha ancora tanto da darti. Davide e io abbiamo troppo bisogno di te. Con tutto il bene che posso.

Silvia”